Por: María Candelaria Navas Turcios y Nidia María Umaña Nudos críticos y perspectivas

Resumen de la ponencia del mismo nombre que fue presentada al Eje de “Ciencias Sociales, Mujeres, Epistemologías Críticas” del XVI Congreso Centroamericano de Sociología de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) “Territorios, poderes y resistencias en Centroamérica, ¿Viejos conflictos, nuevas miradas?”, realizado en Antigua Guatemala, del 7 al 10 de mayo 2018.

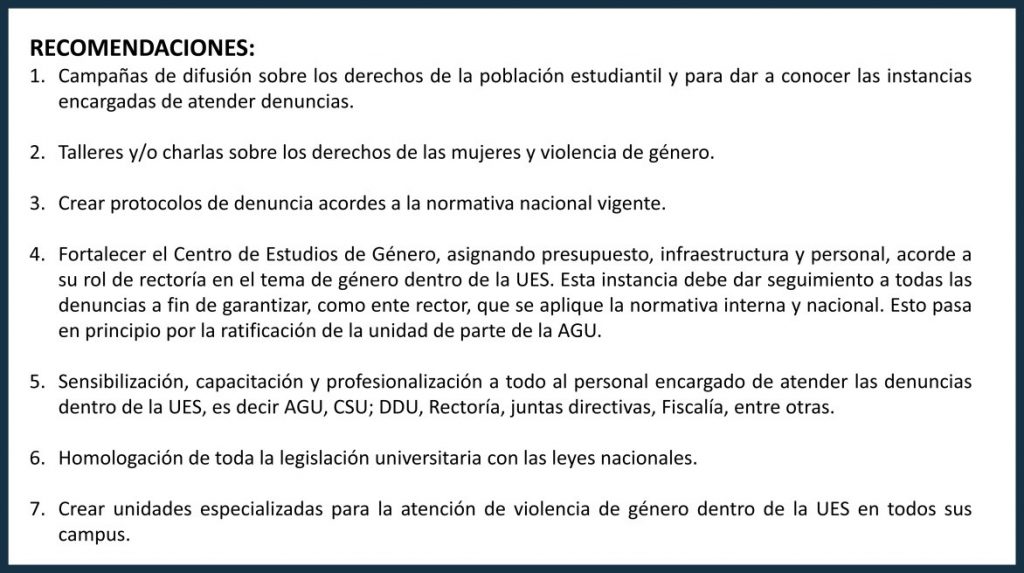

Fotografía tomada de la página de Facebook del Movimiento Salvadoreño de Mujeres

Fotografía tomada de la página de Facebook del Movimiento Salvadoreño de Mujeres

El objetivo de la investigación es reflexionar sobre los nudos críticos y las perspectivas de los movimientos de mujeres y feminista (MMF) en El Salvador, como movimiento social amplio y de izquierda, durante los dos gobiernos de izquierda de 2009 a 2018.

El MMF es un actor social y político, cuyas demandas y propuestas han desafiado el patriarcado y su expresión más evidente, la desigualdad y la discriminación por género, producto de las relaciones desiguales de poder, que han permanecido ocultas y naturalizadas, y que prevalecen en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales.

En El Salvador, el Movimiento de Mujeres y Feminista está integrado por las expresiones más diversas de organizaciones, instituciones, grupos y mujeres independientes, donde encontramos diversas “vertientes”: la vertiente feminista, la vertiente popular y la vertiente de las mujeres que actúan en los espacios formales y tradicionales de organización y acción política (V. Vargas, 1988: 10).

El movimiento de mujeres es aquél que reúne mujeres independientemente de sus demandas; en tanto que el movimiento feminista es aquél que se reúne para luchar contra la subordinación de las mujeres, siendo portador de una utopía (A. L. Aguilar: 1997: 14).

La fuente principal para las reflexiones críticas y perspectivas sobre el MMF que aparecen en este artículo son las ideas recogidas a través de 13 entrevistas a mujeres feministas considera- das “históricas” en tanto que fundadoras o directoras ejecutivas de organizaciones, o feministas con larga experiencia de trabajo como activistas o investigadoras, las cuales fueron realizadas en dos momentos.

En un primer momento, (agosto de 2014, cuando estaba inician- do el segundo período de gobierno de izquierda en EL Salvador), se realizaron 7 entrevistas presenciales a lideresas de organizaciones de mujeres y feministas con tres distintas posturas res- pecto del primer gobierno de izquierda, las cuales pueden ser caracterizadas como “cercanas” como la Asociación para la Autodeterminación y el Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (AMS, ahora ASMujeres), “intermedias”(como La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), y “críticas” (como el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” –CEMUJER–, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz –ORMUSA–, y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer –IMU–). En una próxima etapa de la investigación sobre el tema convendría consultar a mujeres feministas jóvenes, para tener una fuente directa que permita contrastar posturas.

En un segundo momento, en abril de 2018, se realizaron 6 entrevistas virtuales complementarias, justo después de las elecciones para Asamblea Legislativa y Gobiernos Municipales perdidas por el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en cuanto a votos y a personas votantes.

Esta coyuntura es la que nos animó a retomar el tema y el mate[1]rial que ya teníamos desde 2014, pues nos parece que hay condiciones más favorables para realizar una lectura crítica de la experiencia del MMF salvadoreño respecto de autonomía y doble militancia, sin herir susceptibilidades. A mediados de 2014, el clima nos pareció menos propicio para ello.

En ambos momentos se utilizó un cuestionario estructurado en tres preguntas abiertas, cuyas respuestas fueron procesadas en una base de datos que permitió consolidar las respuestas de todas las mujeres consulta- das a cada una de las preguntas. A las mujeres consultadas en el segundo momento se les solicitó firmar un formulario de con- sentimiento informado para autorizar el uso de sus ideas para la redacción de la ponencia. Sin embargo, en el texto se optó por prescindir de citas, identifica- das o no, y tampoco se listan los nombres, cargos e instituciones de las mujeres entrevistadas.

Para periodizar el MMF desde la segunda mitad del siglo XX hasta 2018, proponemos cuatro grupos o bloques de organizaciones de mujeres que primera- mente estuvieron vinculadas al movimiento social en su conjunto, luego se involucraron en el conflicto armado y después surgieron en la post- guerra.

- 1920- 1970: Las organizaciones de mujeres y mujeres independientes ligadas al movimiento obrero en el marco de la lucha de clases.

- 1971-1992: Las organizaciones de mujeres y mujeres independientes apoyando el proyecto contrahegemónico, en el marco de los movimientos populares revolucionarios.

- 1993-2008: Las organizaciones de mujeres y mujeres independientes con reivindicaciones propias o de género, que corresponden a la transición de postguerra (M.C. Navas, 1987; 2011; 2012).

- 2009-2018: Las organizaciones de mujeres y mujeres independientes con tensiones respecto de su postura respecto de los gobiernos de izquierda (participación en, colaboración con y/o crítica hacia): En los primeros dos períodos, los sectores subalternos se constituían a partir de su determinación e identidad de clase. Consecuentemente, las mujeres y/o sus organizaciones debían sumar fuerzas para otros movimientos, para otras reivindicaciones de carácter general. Se suponía que las transformaciones estructurales, a ese nivel, resolverían todas las formas de opresión, incluida la de género.

A ese respecto, Silvia Soriano (2007: 20) plantea que “Los primeros intentos organizativos de las mujeres, no provinieron de ellas mismas, y como consecuencia de ello, sus demandas y reivindicaciones giraban en torno a las de la organización que las impulsaba. Sería hasta el fin de la guerra, que algunas lograron hacer suyo un discurso de género” y feminista.

Aproximadamente en 1987, se fundaron las primeras organizaciones con dimensión de género. Con lo que las mujeres iniciaron las reflexiones, los debates y las formas organizativas específicas de mujeres. Hacia 1993 surgieron numerosas organizaciones de mujeres e instituciones para velar por sus derechos específicos. Se pueden mencionar dos experiencias de concertación: Las plataformas “Mujeres 94” y “Mujeres 99”.

En 1999 se creó la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (CFPA), que ha sido la instancia más representativa de coordinación, planificación y acción del MMF en el país. La llegada del partido de izquierda al poder implicó una di- visión y un debilitamiento al interior del MMF; junto con la ampliación del trabajo a nivel territorial y la reducción y fragmentación del trabajo colectivo gremial a nivel nacional.

El proceso de división inició desde la campaña electoral de 2009, cuando al interior de la CFPA se pueden distinguir dos posturas. La primera postura fue adoptada por las organizaciones y las mujeres que optaron por aprovechar las oportunidades que se abrían desde un gobierno de izquierda, con la posibilidad de impulsar políticas públicas desde dentro del Estado, desde una estrategia de incidencia política desde la doble militancia.

Se concentraron en apoyar la campaña electoral desde el movimiento de las “Mujeres Creadoras de Vida y Paz” o los “Amigos de Mauricio”. Formularon un pliego de demandas, se incorporaron a los espacios de diálogo que el gobierno del Presidente Funes abrió y tuvieron incidencia en el nombramiento de la primera Directora Ejecutiva del ISDEMU. La segunda postura fue adoptada por las organizaciones y las mujeres que optaron por continuar construyendo propuestas de políticas públicas de Estado y no de gobierno, desde una estrategia autónoma de incidencia política iniciada en 2006. De 2009 a 2011 se concentraron en continuar con la formulación de la Ley de Igualdad y de la Plataforma Feminista y con el establecimiento de alianzas con las diputadas del Grupo Parlamentario de Mujeres y la interlocución con el ISDEMU para la aprobación de la nueva legislación. Estas organizaciones hicieron posicionamientos en contra de algunas decisiones del Presidente Funes como la composición del gabinete, la postura frente al Consenso de Brasilia, y la destitución de la Secretaria de Cultura y la Directora Ejecutiva del ISDEMU. En este contexto, es posible identificar al menos los siguientes siete nudos al interior del MMF.

PRINCIPALES NUDOS IDENTIFICADOS

- La autonomía contra la doble militancia, el ser movimiento social o ser base social partidaria.

- La lealtad partidaria en un gobierno de mujeres militantes contra la identidad institucional de gobierno de burócratas en el sentido weberiano, que actualiza las tensiones entre lo político y lo técnico.

- La necesaria distinción entre el partido de izquierda y el “proyecto de izquierda”, donde las mujeres de izquierda son asumidas como feministas y el feminismo como un movimiento de izquierda.

- La unidad del MMF en oposición frente al partido de derecha contra el riesgo de desmovilización y/o estigmatización de la protesta social frente al gobierno del partido de derecha, lo cual afecta tanto a la lucha feminista como al movimiento social mixto.

- El financiamiento, las subvenciones y la coejecución a organizaciones de mujeres por parte del Estado como estrategia de pérdida de autonomía e independencia.

- La onegeización del MMF y el riesgo de que su trabajo se concentre en la ejecución de proyectos que dependen del financiamiento de organismos de cooperación y del vaivén electoral.

- El contraste entre temas de agenda, estrategias y es- tilo de incidencia política de las feministas históricas y de las feministas jóvenes, que renueva el debate sobre el necesario recambio generacional en el liderazgo del MMF.

Con lo cual, de cara al período 2019-2024, el MMF enfrenta como principales retos: Recuperar y conservar la autonomía y diversidad, la agenda programática y la capacidad de movilización del MMF. Se trata de activistas feministas que trabajan por trans- formar la realidad injusta de las mujeres en la sociedad.

- Establecer nuevos acuerdos para el diálogo y la articulación entre mujeres, sobre todo de cara a la politización y demanda de asuntos claves contra la desigualdad de género y a favor de los derechos de las mujeres.

- Elaborar una nueva plataforma feminista, propositiva, con visión de largo plazo y articulada a una agenda nacional, sectorial y territorial, que represente los intereses y demandas de las mujeres urbanas y rurales, jóvenes y adultas, para trabajar unidas.

- Reconstruirse como sujetas políticas en alianza con diferentes expresiones organizativas de mujeres y otros sectores socia- les. Esto implica reactivar y consolidar los espacios de concertación y coordinación de todas las expresiones organizativas surgidas (redes, consorcios, federaciones y concertaciones).

- Ampliar el MMF no sólo a mujeres que se autodefinen como feministas, sino a mujeres que participan en movimientos sindicales, profesionales, gremiales y empresariales.

- Articular un MMF territorial, tanto a nivel local, como a nivel nacional.

- Promover el recambio generacional, reconociendo y potenciando las capacidades, agendas y liderazgos de mujeres jóvenes.

- Impulsar las investigaciones feministas y luchar por un puesto en la academia.

- Constituirse en interlocutoras del Estado desde la autonomía, con una estrategia clara de lucha e incidencia política, de interlocución y colaboración, a partir de los resultados electorales de marzo de 2018. Esto para establecer alianzas y hacer trabajo de lobby con personas funcionarias y empleadas públicas, en tanto que un espacio de consulta y asesoría.

- Hacer que lo público funcione, a través de la colaboración propositiva y crítica; y de la contraloría ciudadana.

Referencias Bibliográficas

– AGUILAR, A. L.; B. E. DOLE; M. S. HERRERA; S. MONTENEGRO; L. CA[1]MACHO, y L. FLORES (1997), Movimiento de mujeres en Centroamérica, Ma[1]nagua, Programa Regional La Corriente / Fundación Buntstift, 511pp. – ALEXIS, Boris (1986), Movimientos Sociales y Cambio Social, Asociación de Investigación Bogotá, Trabajo y Estudios Sociales A.C., 160pp. – ÁLVAREZ, Sonia (2001), ”El boom de las organizaciones feministas no gubernamentales en América Latina”, en Silke Helfrich, Género, feminismo y masculinidad en América Latina, San Salvador, Fundación Heinrich Böll, Pág. 51-79, https:// mx.boell.org/sites/default/files/no13_ge[1]nerofeminismoymasculinidad.pdf. – BONDER, Gloria (1998), “Género y subjetividad: avatares de una relación no evidente”, Género y Epistemología: Mu[1]jeres y Disciplinas, Santiago, Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG)/ Universidad de Chile 21pp., http://programaedusex.edu.uy/biblioteca/ opac_css/articulosprontos/GENERO_Y_ SUBJETIVIDAD_BONDER.pdf. – DE BARBIERI, Teresita (1996) “Certezas y malos entendidos sobre la categoría género” en Laura Guzmán y Gilda Pacheco (Comps.), Estudios Básicos de Derechos Humanos IV, San José, IIDH, Págs. 47-84, https://es.scribd.com/document/140057728/Certezas-y-Malos-En[1]tendidos-Sobre-La-Categoria-de-GeneroPor-M-Teresita-de-Barbieri. – FACIO, Alda (s.f.), La izquierda, la derecha y el feminismo, s.l., JASS Mesoamérica, https://es.scribd.com/document/338341664/Alda-Facio-La-Derecha-La-Izuierda-y-El-Feminismo. – HERRERA, Morena Soledad et al (2008), Movimiento de Mujeres en El Salvador: 1995-2006: Estrategias y miradas desde el feminismo, San Salvador, FUN[1]DE, 816pp. – NAVAS, María Candelaria (1987), “Las Organizaciones de Mujeres en El Salvador: 1975-1985”, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 203pp. – NAVAS, María Candelaria (2011), Movimiento de Mujeres en El Salvador 1986- 2008: Desde su invisibilidad histórica hasta la incorporación de la perspectiva de género, Tesis de Doctorado en Ciencia Política, México, UNAM, 312pp. – NAVAS, María Candelaria (2012), “Feminismo y Sufragismo: Visibilizando el protagonismo de las mujeres salvadoreñas”, San Salvador, Editorial Universitaria, 380pp. – NAVAS, María Candelaria; Liza DO[1]MÍNGUEZ y Edy Areli ORTIZ (2001), “Memoria Histórica de las mujeres”, Ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Literatura y Testimonio, San Salvador, marzo 2001. – NAVAS, María Candelaria; Nancy ORELLANA y Nidia UMAÑA (2006), “Hacia una Sociología de Género en El Salvador”, Ponencia presentada en el X Congreso Centroamericano de Sociología y I Congreso Nacional de Sociología, Antigua Guatemala (Publicada en Alternativas para el Desarrollo No. 102 de Enero-Marzo 2007, San Salvador, FUNDE, Pág. 27-35, http://www.repo.funde.org/463/). – PNUD (2004), “La Equidad de Género en El Salvador”, Cuadernos sobre Desarrollo Humano, No 3, San Salvador, PNUD, 116pp., https://es.scribd.com/ doc/12758181/La-equidad-de-genero-enEl-Salvador. – SORIANO, Silvia (2007), La organización de las mujeres a partir de la guerra Nicaragua y El Salvador, México, CCyDEL, UNAM, 30pp. – VARGAS, Virginia (1988), “Movimiento de mujeres en América Latina: Un reto para el análisis y para la acción”, Revista ISIS No 9, Santiago, Chile. – ZAREMBERG; Gisela (2004), “Alpargatas y libros: Estilos de gestión, género y política social en Argentina y Chile”, Serie Políticas Sociales No. 90, Santiago de Chile, CEPAL, 43pp., http://www. academia.edu/328950/Alpargatas_Y_Libros_Un_Análisis_Comparado_De_Los_ Estilos_De_Gestión_Social_Del_Consejo_Provincial_De_La_Mujer_Provincia_ De_Buenos_Aires_Argentina_Y_El_.

Primera Decana

Primera Decana